在留資格「経営・管理」の許可基準が変更され、厳格化されることになりました。

厳格化の主な理由としては、制度の悪用防止、国際基準への引き上げ、実態のある事業や雇用創出の確保とされています。

新しい許可基準の法務省令は、2025年10月10日に公布、2025年10月16日に施行となっています。

| 2025年10月16日以降の許可基準 |

|---|

|

許可基準の変更点

これまでの「経営・管理」との主な変更点は下図のとおりとなります。

| 許可基準 | 2025.10.10まで | 2025.10.16以降 |

|---|---|---|

| ①資本金・出資総額 | 500万円 | 3000万円 |

| ②経歴・学歴(経営者) | なし | 経営・管理の経験3年以上 又は 修士以上の学位(経営管理や経営する事業分野) |

| ③雇用義務 | なし | 1人以上の常勤職員の雇用 |

| ④日本語能力 | なし | 相当程度の日本語能力(申請者・常勤職員のどちらか) |

| ⑤専門家の確認 | なし | 事業計画に専門家の評価証明が必要 |

| ⑥事業所の確保 | 一定の場合、 住居兼事業所が可能 |

原則、住居兼事業所が不可 |

〇 すでに「経営・管理」で在留中の方は、施行後3年までは改正前の許可基準で審査がなされます。

〇 ②の「経営・管理の経験」には、在留資格「特定活動」による起業準備期間が含まれます。

〇 ③の「常勤職員」には、法別表第一の上欄の在留資格(技術人文知識国際業務、技能など)は除かれています。対象となるのは、日本人、特別永住者、法別表第二の在留資格(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)となります。

〇 ④の「相当程度の日本語能力」は、N2相当等が想定されています。また、④における「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格(技術人文知識国際業務、技能など)を持つ外国人も含まれています。

いずれも簡単に準備ができる基準ではありませんので、次からひとつずつ詳しく確認してくことにしましょう。

①資本金等3000万円以上

資本金・出資総額の基準が500万円から3000万円に引き上げられました。

株式会社の場合は資本金額、合同会社、合名会社などは出資総額が該当します。

また、法人格はこれまでと同じく必須ではないため、個人事業で行う場合は、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資に係る経費など事業を営むために行う投資額の総額となります。

投資額の出どころについて

申請の際には、3000万円以上の投資について、どのような経緯で準備がされたのかを証明する必要があります。

例えば、会社員として働きつつ貯蓄していたのであれば、銀行通帳の写しが必要となるでしょうし、ご両親が送金してくれたのであれば、送金履歴と入金履歴が必要となるでしょう。

また、ご両親が3000万円を送金できるだけの資金力があるかどうかを証明するために、ご両親の在職証明や所得証明なども必要とされる場合もあります。

さらに10年以上、日本に在留している外国人の方が両親から3000万円の贈与がなされた場合は、贈与税の納付が必要となります。

新たな要件に「公租公課の履行」が盛り込まれているので注意が必要です。

資金については、誰がどうやって準備したのかを詳細に証明しなければならないと覚えておきましょう。

②学歴又は経営経験3年以上

これまでは学歴や経歴がなくても許可取得が可能でしたが、今後は次のいずれかに該当している必要があります。

|

学位については、日本の大学のみでなく海外の大学の学位も認められます。

また、会社経営や管理職の経験については、在留資格「特定活動」において、事業所の確保や起業準備を行っていた期間なども含むことができます。

③1名以上の常勤職員の雇用

申請者が経営する会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要となります。

法別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)の職員はここでは含まれず、常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に限られています。

技術・人文知識・国際業務などのいわゆる就労ビザを持つ外国人の方を雇用していても、ここでいう常勤職員には含まれないという点には、十分な注意が必要となります。

④N2相当の日本語日本語能力

申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要となります。

また、ここでいう常勤職員には、「1名以上の常勤職員の雇用」とは異なり、法別表第一の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」など)の職員が含まれます。

相当程度の日本語能力については、日本人又は特別永住者の方以外は、次のいずれかに該当している必要があります。

|

⑤評価証明入りの事業計画書

事業計画書は、自身のビジネスプランを明確にするために非常に重要な書類となりますが、「経営・管理」の申請においても重要な資料となります。

これまでも申請の際に事業計画書の提出は必要でしたが、今後は作成した事業計画書への経営に関する専門家の評価証明が必要となりました。

現在は、経営に関する専門家は、中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当しています。

事業計画書の作成の後、中小企業診断士等に事前確認を依頼したうえで、評価証明を発行してもらう必要があります。

⑥事業所の確保

事業所の確保はこれまでも必須の要件でしたが、変更点として、自宅兼事業所が原則不可となりました。

これまでは自宅兼事業所であっても、しっかりと居住スペースと事業所スペースが区分されていれば、許可とされていました。

厳しくなった許可基準から想定される事業規模を考えると、自宅兼事業所では事業を継続していくのは難しいだろうとの変更だそうです。

???ではありますが、原則として認められないということになりました。

⑦その他のポイント

事業内容について

業務委託を行うなどして、経営者としての活動が認められない場合には、「経営・管理」の活動を行うとは認められないこととされました。

これは主に不動産賃貸業や旅館・民泊などの事業を行っている事業者が、不動産管理会社や住宅宿泊管理業者に運営を丸投げしているような場合を想定しているのかと思います。

そのような場合、「経営・管理」活動を行っていたと認められないケースが出てくるでしょう。

永住許可申請について

2025年10月16日以降は、改正後の許可基準に適合していない「経営・管理」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」からの永住許可への在留資格変更許可は認められないことになりました。

あわせて、「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への変更も認められません。

この点で考えると、改正後の許可基準に達していない既存の「経営・管理」で在留している方の場合、許可基準に達するまでは3年間の猶予がありますが、永住への変更も許可基準に達するまではできないということになります。

在留中の出国について

在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、日本における「経営・管理」の活動実態がないものとして在留資格更新が認められないことになります。

これまでも事業の特性上、海外出張が多い事業者の場合、なかなか長期の有効期間がでないケースがありましたが、今後はより事業実態や海外出張の必要性など、厳格に確認されることになるでしょう。

公租公課の履行について

在留資格更新時には、納税、社会保険、労働保険の履行状況が確認されることになりました。

主に以下の確認がなされることになります。

|

法人格である場合は、常勤役員が一人でもいれば、社会保険の加入は必須となります。

すでに永住許可では納税、保険の加入状況は確認されていますので、「経営・管理」でも今後は厳格に確認されることになるでしょう。

必要な許認可の取得について

申請者が行う事業に必要な許認可の取得状況を証明する資料の提出も必要となります。

ただし、在留資格を取得した後でないと、許認可の取得ができないケースも多々あります。

そのような場合は、新規申請の際は、許認可取得の準備状況を証明し、次回の更新申請の際に許可証などの提出が求められることになります。

「経営・管理」で在留中の方について

| 2028年10月16日に提出された更新許可申請は、改正後の許可基準への適合が必須 |

すでに「経営・管理」で在留中の方は施行日(2025年10月16日)から3年を経過する日(2028年10月16日)までの間に更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準に適合しない場合でも、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえて、許可不許可の判断がなされます。

施行日から3年を経過した後になされた更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。

各種許認可申請について

在留資格以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

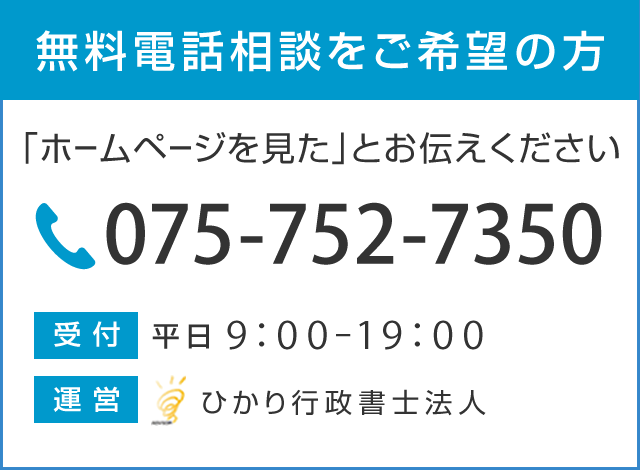

在留資格についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、在留資格についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

在留資格についてのあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。